■张实

当年张之洞开发大冶铁矿,和任何矿山一样,主要包括两个内容:如何先把铁矿挖出来;再把矿石运出去。

在一般情况下,第一位的工作当然是开矿。然而,由于大冶铁矿是露天开采,当时使用的机械并不多,主要是人工开采,矿山建设的工作量并不大。著名作家陈荒煤童年时曾在大冶象鼻山居住过,据他回忆,直到1926年,“当时矿山都是露天开采,用铁镐挖掘矿石”。相对来说,如何把矿石运到汉阳铁厂去就要繁重复杂得多。因此,张之洞当年开发大冶铁矿的工作重点不是建设矿山,而是建设铁山运道。

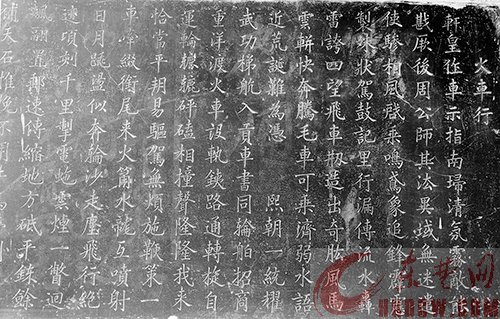

《火车行》是一首描写铁山运道火车开通的诗,也是张之洞为大冶铁矿修建铁路的历史见证。

明确点出“是否能修造铁路运道”

确定了在汉阳大别山下兴建铁厂后,为了解决将矿石运到汉阳的问题,光绪十六年十月二十一,张之洞发出《札张飞鹏等开采大冶铁山文》,决定:“铁山至黄石港江岸应修运矿宽平大路一条,约宽五丈为度,以便车马驰骤往来无碍。”同时还责成大冶县协助这一工程,负责“将民间应购田庐,一面妥速购买,以便刻日兴工”。

札文中所说的铁山运道,就是一条运矿石的专用铁路。二十天后,在给大冶县的一份批文里,就明确点出了“是否能修造铁路运道”。札文之所以含糊其辞,并说什么“约宽五丈为度,以便车马驰骤往来无碍”,窃以为张之洞是有意隐瞒真相,避免在当地引起巨大反响,以延缓修铁路的阻力,稳定社会秩序。

张之洞这样做,绝不是偶然的心血来潮、故弄玄虚,也不是孤立的行为。早在上一年的七月,刚刚得知自己调到湖广是为修芦汉铁路,张之洞就致电李鸿章,约定此事要秘密进行,对外不可说是创办铁路,只说是为解决漕运和黄河水患,“开办陆路运道”。并强调,这是中国的办法而不是西方的办法。同年八月二日,慈禧太后在懿旨中提出,铁路现在刚刚开始创办,难免大家有些疑问,指示直隶、湖北、河南各督抚要“剀切出示,晓喻绅民,毋得阻挠滋事”。对此,张之洞提出了不同意见:“盖民间不知铁路为何事,汉口游民甚多,会匪尤众,况山东水灾甚广,流民四出。此时开办尚早,即不宜骤为宣示,致令萎民地棍造谣煽惑,别滋事端。”同年十月初八致海军衙门电中,张之洞提出建铁路“民情惊疑,此为最要”,强调要选择好的地方官和负责的人员,防止干扰;要给失业的人以出路,“以消梗阻”。这都为我们提示了那个时代特殊的历史背景,以及修铁路所面临的社会阻力,提示了张之洞所承担的风险及其内心如履薄冰的一个侧面。

铁山运道的阻力来自内部

树欲静而风不止。修建铁山运道的阻力还没有在民间暴发,却从内部反映出来了。

张之洞先是接到了德国矿师毕盎希的报告,负责修建铁路的德国工程师时维礼,到了铁山要进行勘测,受到了署理大冶县令陆佑勤的阻挠,说是如果造成了民众闹事,他负不了责任。不久,张之洞就接到陆佑勤的报告,这位县太爷既未与负责修路的同级官员张飞鹏、工程师时维礼等人商议,也未禀告铁政局总办蔡锡勇,私自提出要求改变方案,不走陆路而改走水路,也就是不同意修铁路,而主张用船运。

曾经参加过铁山运道勘测的钟天纬,当时写信对他的恩师盛宣怀汇报,“铁山之运道,人人言由水路为便”,“香帅因樊口之筑坝酿成大案”,“且畏武昌县绅士势力之大”,所以才决定开铁路至黄石港。钟天纬认为,“陆令惑于浮议,又知樊口一路帅意决不欲行,故倡议改由湋源湖水运”。

所谓“樊口筑坝大案”,或是十年前的事。光绪二年、四年武昌县绅民一再自行修筑樊口大坝,皆被湖广总督李瀚章派兵强行摧毁;朝廷命曾统帅长江水师的兵部侍郎彭玉麟调查,彭上奏支持筑坝。湘淮两位大僚针锋相对,各持一端,后来湖北籍的京官都支持建坝,影响很大。张之洞当时任职于翰林院,曾撰有《樊口闸坝私议》一文,论述过全局水利安全与局部经济利益的矛盾,故钟天纬有此看法。

署大冶县知县陆佑勤是特地从沔阳州调来的,前月初旬奉到指令充当铁政局帮办,提调办理大冶采铁、开煤、修路等事宜。十月二十日接县印任事。二十一日张之洞派遣张飞鹏、施启华等开采铁山,勘修运道。二十七日施启华等与德国铁路工程师时维礼到达黄石港镇。十一月一日陆令亦到黄石港,与之会集询商。六日至铁山探验两日,复至金山店等矿山验视煤层。十六日便提出一个仍然坚持走水路的修正案,经内港、南湖、从下游的氵韦源口出江。他在报告中说:

惟是由港入山,崎岖特甚,崇冈峻坂,忽高忽低,或两面溪河,或两山夹路,宽祗数尺,仅容人行,更有峭壁悬崖,下临深壑,肩舆有碍,侧足蚁旋,似此二十里有余。过樟树岭等处,山势方为展拓……若樟树岭下至港镇江边,则鸟道羊肠,较黔蜀山程,更为窄狭。

民国时期汉冶萍大冶铁矿交通示意图

这场纷争被张之洞用权力压了下去

张之洞看了陆佑勤的报告大发雷霆,在报告上加了一个长长的批文,严加申饬。

黄石地处江南丘陵,这条铁路至今仍保持着初建时的基本走向,大体上是沿着绵延的黄荆山脉的山麓修造的,其中靠近石灰窑的十来公里,则是在山脚和湖岸之间穿行,今天已是黄石市区。所谓“崇冈峻坂”“鸟道羊肠”,显然是夸大其词。在此之前,张之洞曾派钟天纬带同洋匠初步勘察过一次,知道当地并无险阻之处,“若就山路兴修,去高填低,施工较易”。前任县令孙克勤也曾报告过:“民情均属相安,初无异议。”现在陆佑勤却突然把铁山到黄石港这段路说成比起以艰险著称的黔蜀山路更为危险狭窄;又自相矛盾地说当地人烟稠密,“炸药攻山,惊骇物情”。张之洞在批文中,对此一一驳斥,措词十分严厉:

乃该署令既不讨论事理,又未测量道路,忽称鸟道羊肠,较黔蜀山程更为险窄,炸药攻山惊骇物情等语,危言耸听,遽行具禀,阻挠大局,摇惑众听,诚不解是何居心。且山路既云崎岖,人烟何得稠密?炸药最多用至数两,仅止炸去碍路顽石数块,并非将青山全行炸裂,何至惊骇物情?点放系用电线远引,何至稍有伤残?即如该署令所禀氵韦源口水道,亦可通行,而每日能运矿若干?冬春能否通行?氵韦源闸口能否无阻?若须盘坝,劳费无算,如何可行?此等处,全未计及,疏略已极。……总之,铁山运道无论由陆由水,均须详切测量,妥议办法,方可定局。该署令心粗气浮,一味自是,全不讲求。

张之洞对陆佑勤严加申饬,仍责成他会同张飞鹏等,对水陆两路分别测量绘图后,来省面陈。最后发出警告:如果今后发生什么事端,那就是你纵容煽动的,“阻挠大局,定当撤参不贷”。

这场纷争,是被张之洞运用行政权力压下去的。有的人仍然在背地里嘀嘀咕咕。钟天纬在给盛宣怀汇报的信中说:“天纬愚见,铁山运矿出换绦桥,只须造铁路十五里。而樊口亦不必挖深,即改用能装十余吨之小船,亦未尝不可出江,何必如此大举乎。”并把他写的水陆两种方案梗概寄给盛宣怀看。

这个水路方案实际是当年盛宣怀亲自踏勘的,见于光绪三年十二月十九日盛宣怀上李鸿章禀:

旋率大冶林令及矿师履勘水陆运道。陆路至换縧桥十五里,至古塘堤十二里,皆可达水口。由三山湖长港一百七、八十里出樊口入江,运赴炉场。据土人云:“春夏水涨时,载二三百石船只可畅行无阻。

钟天纬的这种说法在当时也许有一定的代表性。现在看来,既要修铁路,又要在换绦桥(现名还地桥)与樊口两次用船只装卸转运,显然不是什么最佳的方案。从历史的经验教训看,在此之前的开平煤矿,当初曾经又是开运河,又是用大车,最终运煤还是不得不靠铁路;萍乡煤矿的煤,曾经长期也是走水路,盛宣怀修建机械化煤矿的同时,也不得不花费巨资修铁路。所谓“人人言水路为便”,有的是囿于小农经济的传统观念,对于近代西方的工业机械化大生产,所知甚少仍是茫然无知,少见也就难免多怪了。至于钟天纬本人,则是自觉地在汉阳铁厂为盛宣怀充当坐探,明显是贬低张之洞以取悦于乃师盛宣怀,投其所好。从这一事件中,我们也看到了盛宣怀影响的潜流。