刘汉俊:今天是5·19 我们与徐霞客同行

来源:[八月里的阳光]

日期:[2024-05-19 10:32]

发布区域:[湖北地区]

刘汉俊

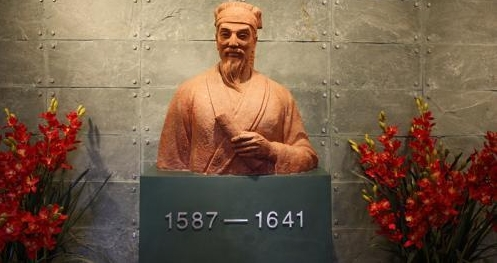

2024年5月19日,是第十四个“中国旅游日”。2011年,根据部分人大代表、政协委员和徐霞客研究者、“霞客迷”的建议,国务院批准同意,将每年的5·19确定为“中国旅游日”。5月19日,是现今残存的《徐霞客游记》开篇的日子。选定这个日子,有纪念伟大的先行者徐霞客,倡导“读万卷书,行万里路”之意。徐霞客(1587年—1641年)是明代旅行家、科学家、文学家。感谢徐霞客,为我们提供了一个让心灵拥抱大自然的机会。

回到公元1607年的暮春。20岁的徐霞客挥别莺飞草长的家乡江阴,首游天台山,三游雁荡山,以家乡为圆心,以江浙为半径,开始了自己的自然之旅。徐霞客游记开篇即是《游天台山日记》,起笔时间是明朝万历四十一年三月晦,即1613年5月19日。当然不排除遗失的游记手稿里,还有更早的记载。这是他出游的第一阶段;从26岁到46岁,徐霞客完成了第二阶段的跋涉,到了南方的福建、安徽,北方的山西、陕西、河南、河北、北京、天津等地,这一次游路半径最大、范围最广,是跨越南北东西的纵横之旅;49岁那年,他开始了人生的最后一次出发,到了江浙沪赣鄂湘桂粤等地,是“西南万里遐征”之旅。这一次,行程最长、难度最大、专业性最强。四年后因“两足俱废”而东归,回家一年后去世。徐霞客一辈子就干一件事:行走。一走就是30多年。走了多远?足迹遍布今天19个省份的100多座城市。游记中提及的地貌众多,有山、岩、嶂、坑、台、川等100多种;有桥1000多座,每一座桥他都亲自走过。他记载过的山名有650多个,攀登过的山有140多座;记载过的水名有800多个,大多描述过水流的源头、流向、流速、水质等状况;深入过376个溶洞,记录的数量和形状之丰富,世界洞穴研究史上无人可比。如果说徐霞客还干了一件事,那就是写字。现存的徐霞客游记,包括日记、诗文、信札、论文等文体,约63万字。其中日记体散文约60万字、论文2篇、诗词53首、书信5封,尚有一部诗稿至今下落不明。他记录和描述了40多种农作物、130多种植物、40多种动物;考察和记录了近20种矿产资源、60多处矿场、近20个交易市场、20多处地热资源,还有大量的关于天气、降水、水文等资料的记录;记载和收录地名7400多个、路桥建筑名4300多个、寺庙庵观730多座;记录下了30多个民族的风俗风情,记载的人物280多人。娓娓道来,惜墨如金,每一个字都是他用脚、用心写下的。

1616年3月21—30日、1618年10月2—5日,徐霞客两上黄山。他脚踩危峰,是第一个发现并记录了光明顶、鳌鱼背等峰簇聚集的高峭平地的人,他指出,那里是黄山最高处的古夷平地;他登高望远,指出黄山是青弋江的发源地,是长江水系和钱塘江水系的分水岭;他脚踏实地,是第一个详细、系统勘测,并记录下天都峰、莲花峰、光明顶、飞来峰等诸多标志性地形地貌的人。更重要的是,他登上天都峰,发现果真是这山望着那山高,“万峰无不下伏,独莲花与抗耳”,于是下天都、上莲花,以身作尺、以目为度,发现莲花峰“其巅廓然,四望空碧,即天都亦俯首矣”“峰居黄山之中,独出诸峰上”,得出莲花峰是黄山最高峰的结论,打破了当地人一直认为天都峰最高的说法。这一伟大发现,至今令中外地理界称奇,经现代技术测定,莲花峰海拔为1864米、天都峰海拔为1810米,两峰高度相差仅54米,况且两山相距达1100米,肉眼很难判断,而徐霞客仅凭目测就得出了这一结论。他巨笔描势、妙笔状景,描绘了最壮美的黄山图景。徐霞客的英名,当镌刻在黄山之巅,与山同在。

徐霞客是最早系统考察丹霞地貌、喀斯特地貌的地质学家。不仅在中国是最早,更是世界之最。从湖南以南,到云南之东,是著名的亚热带、热带岩溶地区。走进这片地区,徐霞客顿觉“石质即奇,石色即润,过祁阳,突兀之势,以次渐露”,不竟深浸其中。湖南茶陵“灵岩八景”、浙江天台赤城山、福建武夷山接笋峰、江西余江马祖岩层、广西容县都峤山等25处典型的红层盆地丹霞地貌,留下了徐霞客的足迹。他的笔下,随处可见石芽、石笋、石柱、石盆、溶沟、孤峰、孤林、漏斗、落水洞、伏流等生动形象的命名。在腾冲火山口,他看见“山顶之石,色赭而质轻浮,状如蜂房,虽大至合抱,而两指可携,然其质乃坚,真劫灰之余也”,若不是亲历现场,哪能有如此真切的情景再现。在桂林七星岩,他两入两出,实地踏勘整个山体,找到15个洞口的位置,并有文字描述,其准确程度令400多年后的地质工作者叹服。他涉险履危、身临其景,探究喀斯特地貌的成因、特征、分布等,指出岩洞是由于“水冲刷浸蚀”而成,钟乳石是由高钙质水滴蒸发凝聚而成。“天洗其骨,天洗其容”,这是徐霞客对岩溶地貌最圣洁的描摹。徐霞客对岩溶地貌的科学考察和分析,比欧洲地质学家要早150到200年。法国洞穴联盟专家让·皮埃尔·巴赫巴瑞说,“徐霞客是早期真正的喀斯特的学家和洞穴学家”。美国科学家甚至以“近代岩溶地貌之父”“最卓越的地理地质学奠基者”来赞誉中国的徐霞客。这是世界给予中国科学家的礼遇。

他生长在长江边,心里流淌着一条长江,从小便有“欲究江河之源”的志向。他通过双脚对横断山区进行实地踏勘,追根溯源,发现“河源屡经寻讨,故始得其远;江源从无问津,故仅宗其近。……而岷江为舟楫所通,金沙江盘折蛮僚雞峒间,水陆俱莫能溯”;他不畏难险,以步为尺,逆流而上,得出“导江自岷山,而江源亦不出于岷山。岷流入江,而未始为江源”的推断,进而在论文《溯江纪源》中指出,“长江正源,当以金沙为首”,推翻了《尚书•禹贡》中延续了千百年来陈陈相因的差谬。长江的源头是金沙江,而不是岷江,乃正本清源。这是徐霞客的伟大贡献。徐霞客通过对江河源头的勘察,指出长江源头在昆仑山之南、黄河源头在昆仑山之北,长江的源头短、黄河的源头长,长江的水流大、黄河的水流小,长江、黄河是南北两条主干河流,都能单独通到大海。徐霞客分析了中国有三大龙脉,其中南方的龙脉,起自岷山,沿长江南岸下行,往东延伸过湖南城陵矶、江西湖口,抵达江苏金陵。他说的“龙脉”,其实指分水岭。他指出,洞庭湖西边的水源来自沅江,发源于贵州的谷芒关,南边的水源来自湘江,发源于广西的釜山、龙庙;长江下游鄱阳湖南边的水源来自赣江,发源于广东的涮头、平远;东边的水源来自信江、永丰溪,发源于福建的渔梁山、浙江的仙霞南岭。徐霞客还列举了长江流经的地域,描绘出最早的万里长江图。不仅于此,徐霞客通过徒步考察,逐一辨析了盘江、左江、右江、麓川江、大盈江、澜沧江、潞江、元江、湘江的源头和源流。1639年2月,徐霞客拜访了云南丽江的纳西族首领木增土司,二人相见恨晚,多次促膝交谈。霞客教木增学习诗词文章和汉族语言,木增请霞客帮忙编修《鸡足山志》、教儿子写文章。当徐霞客因腿疾加重不能起床后,木增土司派人用滑杆抬送徐霞客,沿长江回到江阴老家,迢迢水路,水陆兼程,走了150天。长江是他考察的目标、人生的轴线,也是他万里遐征的归途。

徐霞客创造了中国古代科学精神的高峰。他的游历生活是科考之行,他的实证意识、求是态度、批判精神、创新理念、求异思维,成就了科学思想、科学方法、科技成果、科学家形象的丰碑。屈原的《天问》是对神秘世界的仰天叩问,柳宗元的《天对》是对《天问》的隔空回答,徐霞客则力图在自然世界里寻找科学的解答,做人与自然的摆渡者、天人合一的焊接者。他是古代朴素唯物主义者,躬身在无限多样性的山川地貌生态中,寻找内在的规律、统一的存在;他强调世界的物质本原性,尊重物质世界、物质形态、物质基础。格物然后致知,穷理方能求真,他不唯书、不唯古,只唯实、只唯是,拓展了实事求是的学风,是对先秦以来学风的再批判。他是中国的泰勒斯、赫拉克利特,是自然科学家、自然哲学家的代表。徐霞客走出书斋、投身自然、甘于寂寞与清贫,不羡官场、不慕荣华,是对传统学仕道路的反叛。这是批判精神的萌芽。徐霞客创新了求真务实的学风,尊重经典,但不迷信于典籍。每到一地之前,先研究地理书、地方志等文献,再进行实地调查得出结论。他敢于订正《大明一统志》等权威典籍中的差错;他尊重事实,但不满足于定论,认为“山川面目多为图经志籍所蒙”;他尊重权威,但不屈从权势,对结论敢于质疑;他坚持“足勘目验”,眼见为实,脚踏实地,不放过疑点。实践出真知,创新获新知。求新求异、履新履奇,是徐霞客专业精神的写照。考证意味勘正,确定亦是否定,重构必先解构,要面对阻力、反对,面对诽谤、诋毁。先行者往往是独行者,甚至是牺牲者。徐霞客像伽利略、哥白尼、布鲁诺等一样,都是科学的先贤、先驱、先烈。中国古代自然科学领域有许多标志性成就。战国时期的墨子和他的《墨经》及“墨子光学八条”,医学家扁鹊和他的“脉学之宗”以及“望”“闻”“问”“切”四诊法,两汉时期的历书经典《太初历》《三统历》,医药学经典《黄帝内经》《神农本草经》《伤寒杂病论》,数学经典《九章算术》《算经十书》,东汉时期张衡的地动仪、蔡伦的造纸术,魏晋南北朝时期数学家刘徽、祖冲之推算的圆周率,唐代的医药学经典《千金方》《四部医典》《唐本草》,北宋时期的李诫及他的建筑学经典《营造法式》、毕升及他的活字印刷术,天文学家、医药学家苏颂及他的天文钟和《本草图经》,数学家、物理学家、化学家、天文学家、地理学家、水利学家兼医药学家沈括及他的数学、磁学、光学成就和《梦溪笔谈》,南宋时期的数学家秦九韶、杨辉及他们的数学成果,元代的天文学家、数学家、水利学家郭守敬及他的数学、天文学、水利学、建筑学成就,明代李时珍及他的药学经典《本草纲目》,北魏时期的贾思勰及他的《齐民要术》、明代徐光启及他的《农政全书》、明代宋应星及他的《天工开物》等农学经典,等等,是中国古代科技成就的代表,乃至世界文明成果的高峰。徐霞客及他的游记对地学的贡献,与他们同样伟大,可以与科学巨擘们并肩站立在人类文明的顶峰。我们应该恭奉徐霞客一尊伟大科学家的桂冠、一枚中华民族伟大英雄的勋章。

徐霞客的游记早先以手抄本出现,多人保管,多人为序,读之者莫不以为瑰宝。几经战乱、火灾、遗失、易手,颠沛中有尴尬,劫后总有余生。虽不完整,但精华未失、风骨犹在;读之如文学经典,是科考笔记、地理记录,是地质勘定文本、自然生态样本;写真写实,平实朴实,记录了400多年前的中国容颜,是历史的珍遗、中国的从前,历久弥珍、价值永恒。游记文本风格清新、境界高洁,每一个字都美好,是文学层峦中的科学奇峰,是科学丛林的文学大树;是人文科学与自然科学高度融合、彼此辉映的经典范式。科学的思维、文学的笔法、文化的情怀,有如凌空的光芒、高悬的朗月和清新的风,映照那漫长而艰难的险道关隘,又轻拂古道悬崖,让一切回青、返绿、披红。他把科学、哲学、文学揉合在一起,历三十年火候熬制成味道鲜美、营养丰富的高汤,又条分缕析、辨章学术、考镜源流,把自然科学研究从社会科学研究中析出,加以体系化、学理化,形成独立的地质学、地理学学科,这是对知识体系、学术思想的创新。没有徐霞客和他的游记,中国文学史会缺少绿色的华章,中国科技史会黯然失色,中国学术史会缺章少页,中国哲学史会断章少义,中国精神也会缺筋少骨肌无力。徐霞客是一介书生文化人,他看到了夕阳西下的晚明社会,那无可奈何的黄昏,看到了沉闷的社会对文化的戗害,心生“愈复厌弃尘俗”“放绝世务”之意,既不愿随波逐流、同流合污,又难以熟视无睹、视而不见。考试失利,功名无意,他穿过史籍经典之林,找到了一扇自然之门、一条不染红尘的路。恰在此刻,中国晚明社会有过开放的萌动。西学东渐、中西文化碰撞,成就过短暂的风景。1598年6月,意大利传教士利玛窦到达南京,他发现中国有丰富的自然科学资源和萌动的科学思想,苦于打不开局面的他另辟蹊径,精心策划了两个活动,一个是与中国思想家、科学家徐光启合作翻译出版欧几里德的《几何原本》,另一个是与南京大报恩寺的大和尚僧雪浪展开了一场关于科学思想的辩论。在此过程中,利玛窦充分介绍了西方的天文、地理、历算、建筑、造船、机械原理和地图测绘等知识,向中国人展示了他带来的自鸣钟、三棱镜、地球仪、日晷、《坤舆万国全图》等,此举引发了中国社会的关注,在一定程度上也激活了晚明社会的科学思想因子,一时间影响力大增。此时的中国社会人文环境正在发生悄然的变化。程朱理学显露出腐化僵化之势,源于王阳明心学的泰州学派创始人王艮致力于学术改革,他以农夫、樵夫、陶匠、盐丁为讲学对象,不囿于圣贤经书和理学教条,反对“空言之弊”,倡导“不贵空谈而贵实行”,反对圣贤偶像,主张摒弃封建礼教束缚,学术思想受到新生代学人仕子的追捧,渐渐成为当时的显学,为明朝后期的社会带来一股新风。泰州与江阴隔江相望,徐霞客隐隐约约看到文化的雾霭氤氲。而距徐霞客家乡一箭之遥的无锡东林书院也十分活跃,是明末党争中士大夫集团“东林党”的主阵地。以顾宪成为主要代表的“东林党人”有感 于吏治腐败、民生凋敝,在政治上抨击朝政、针砭时弊,在学术上崇尚实学,反对空幻虚无、谈空说玄,影响力日盛。徐霞客经常参加东林书院的活动,与钱谦益、缪昌期、高攀龙、文震孟交往甚密,东林党人所倡导经世致用的求实学风、崇实黜虚的实证思想、且知且行的哲学理念,追求真理、敢于牺牲的精神,深深地影响着徐霞客。东林党人的思想和言行引起了朝廷的注意,以魏忠贤为首的阉党弄权乱政,公开通缉、大肆迫害东林党人,致使许多学者官员冤死诏狱。1626年,丧心病狂的魏忠贤下令拆毁了东林书院。好在第二年,崇祯皇帝朱由检即位,严厉惩处了阉党集团,为东林党人平反昭雪恢复名誉,并重修了东林书院。这一年,徐霞客40岁,已人在旅途。他身体力行,用双脚在实践东林书院的思想理念,坚定地走在知行合一的文化之路上,一直走向生命的终点。读万卷书,行万里路。今天,我们与徐霞客同行,当以时代的名义,向文化致敬,向先贤致敬。回望公元1607年的背影,徐霞客渐行渐远,但愈显高大。他的脚步依然坚毅,依然坚定,向着布满荆棘的远方,向着山高路远的前方。因为他的心中有梦、眼里有光,一切都美好。今天是5月19日,让我们与徐霞客一起出发,畅行天下。