坳头村卫澄湾一角

坳头村村委会副书记李名松带领记者寻访七顶山

1938年10月,武汉会战激战正酣。日军攻占上海、南京后,向华中重镇武汉进攻,而黄石作为武汉东部的重要门户,成为中日双方的必争之地。

武汉会战期间,其外围的物资和伤兵转运地——大冶的金牛、灵乡、茗山一带发生激烈战斗,身患重病、躺在担架上的国民革命军少将旅长朱炎晖,率领部队在此浴血奋战,最终壮烈殉国。2014年9月1日,朱炎晖被列入民政部公布的第一批著名抗日英烈和英雄群体名录。

80多年过去了,我们再次寻访战斗发生地,虽然山上的枪炮声早已消散,但仍能感受到烈士们的精神还在滋养着这片土地。

南京之殇与武汉之约

1937年,南京城沦为人间地狱。30岁的秦晓霞时任南京小学校长,亲眼目睹了日军暴行。

血气方刚的汉子无法忍受这屈辱,他毫不犹豫地辞去校长职务,毅然投入到保家卫国的行列中。

此时,他的远房表姐夫朱炎晖的部队正驻守武汉。怀着一腔报国热血,秦晓霞简单收拾行装——一袭浅色中山装,一个黑色皮箱,便踏上了前往武汉的路程。

1938年5月,秦晓霞抵达武汉。街头满是弹痕累累的运输车,报贩高声吆喝:“日本政府允诺,打下武汉就可以回国,东方芝加哥即将沦陷!”

秦晓霞直奔武汉警备司令部。在长官面前,这个文质彬彬的书生坚定表示:“国家存亡之际,我愿像表姐夫朱炎晖一样,驰骋疆场,做一个爱国军人。”

秦晓霞之女秦佩英在她的回忆录中写道:“他有思想、有文化,更有超强的体育运动素养——毕业于东亚体育专科学校,精通南拳,六七个人不能近身。”

这些特质很快获得上级赏识,秦晓霞被任命为546旅上尉副官,开始了与朱炎晖旅长并肩作战的岁月。

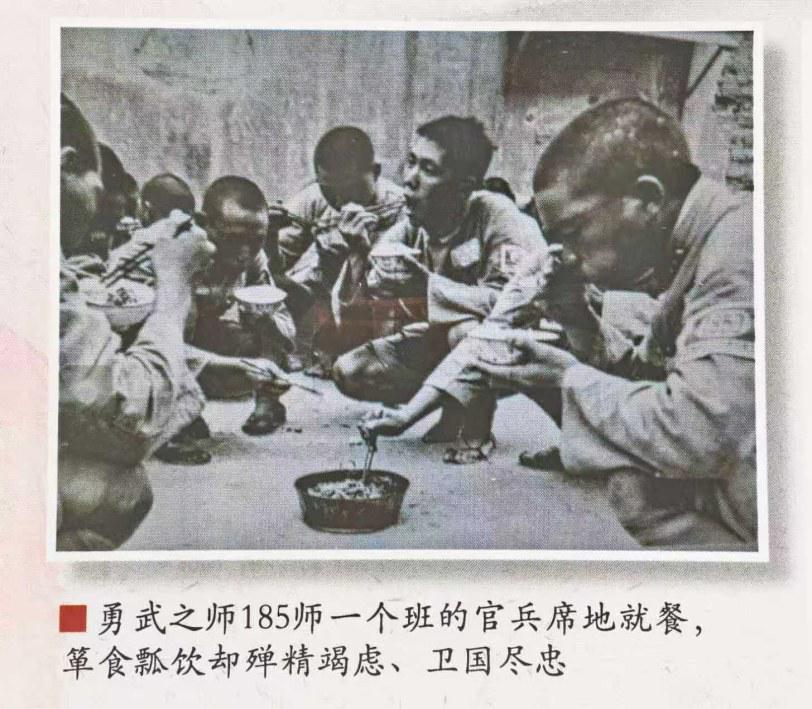

战前5个月,部队夜以继日地进行防毒、防空训练,修筑野战工事。

大冶的地貌特点决定它在战略上是个易守难攻之地。灵乡镇的三角山、七顶山与茗山乡的雷打山、马鞍山互为犄角,中间为一片不太开阔的平畈,是通往金牛和粤汉铁路的要道,过了此地便是一马平川。

其间地形起伏、数峰孤峙、山路崎岖,546旅1091团驻扎进了灵乡镇西北部的坳头村。

“村民看到军队来了都围着看热闹,乡民主动让出自己的房屋给部队当指挥部用。”坳头村村民吴永泉说,湾里的长辈都清楚地记得这些细节。

此时,武汉核心区的所有部队严阵以待,等候总部的调遣准备开拔。金牛、灵乡同时沉浸在大战前的紧张气氛之中。

七顶山上铸就血肉长城

1938年的10月中旬,各路日军以优势兵力突破了中国军队的外围防线逼近武汉。

日军相继占领石灰窑和黄石港后,为了打开通往武汉的最后门户,日军十一师九师团主力纵队经三溪口虎视眈眈直逼金牛以东。

从汉口出发时,朱炎晖就患上了严重的疟疾。可他坚持让士兵抬着,坐在担架上奔赴战场指挥抗敌。

战前的七顶山(当地村民也称庙儿顶)上一片宁静。

25日拂晓,日军的炮火集中倾注在阵地上。

秦晓霞伏卧在战壕里,第一次听到如此近距离的炮声。“不要趴在地上,双手抱脑袋蹲下!”有人大声吼着。秦晓霞翻身蹲下,双手紧抱着脑袋,任隆隆炸雷一样的炮火在身边响起。

突然,炮声骤停,战场上一片死寂。秦晓霞慢慢抬头,发现身边的士兵已没有了气息。

轰隆隆的炮声又开始了。日军使用的毒气弹,让守军们脸上的皮肤如火烧一般被强烈地刺激着,各种不适接踵而来,阵地上一片混乱,不少战士丧失了作战能力。

指挥部立即命令取出有限的防毒面罩轮流使用,待一个人能喘口气了,马上给其他人戴上。

山脚和山腰布置的战壕早被日军的炮火炸得无影无踪。敌人一边向上爬,一边搜索前进,到了半山腰爬不动了,背向我方停下休息。

趁敌脚跟未稳,朱炎晖果断命令一营组织几股部队,绕到敌人左、右、后三方对其夹击。敌人乱成一团,丢下尸体纷纷向山下逃跑,几次施行奇袭,打得日军狼狈逃窜,只得撤退。

没过多久,七顶山上空传来了飞机声,一架日本侦察机突然出现在头顶,转了一圈吐出一串子弹,紧接着后面又跟来了三架飞机,顷刻间,炮弹、子弹连珠炮似的从天而降,轰鸣声排山倒海。

朱炎晖坐在担架上由士兵抬着从指挥所飞奔而来,久经沙场的他脸色蜡黄,剧烈地咳嗽吐出浓痰,脸憋得通红:“绝不能轻易让日本兵爬过七顶山,我们要把他们拖死在这里。”朱炎晖嘶哑的吼声在废墟的上空震荡。

七顶山一线遭到日军连续几天的猛攻,但进攻都被中国守军击退,气急败坏的日军不断增加兵力,弹药在土地上疯狂倾泻,七顶山在炮火中颤抖。无奈,敌我双方武器、兵力相差悬殊,546旅附近阵地终于被敌人突破。

1938年11月3日,朱炎晖终因负伤太重,不治身亡。

精神生根“信义”守望

七顶山荒芜的山坡上,那些深浅不一的土坑依然诉说着87年前的惨烈,340名中国军人在此长眠。

2015年8月,七顶山迎来了一位特殊的访客。

烈日当空,65岁的退休教师秦佩英踩着碎石小路,登上了七顶山的山坡。当地村民指着不远处的一片山坡告诉她:“这里是你父亲曾经战斗过的地方。”

秦佩英蹲下身,轻轻抚摸着这片浸染过鲜血的土地。“父亲很少提起那场战役,”秦佩英声音哽咽,“直到他去世后,我在整理遗物时才发现这些书信,才知道他和姑父朱炎晖将军的故事。”

2025年10月,记者通过电话再次联系上了75岁的秦佩英。

当记者问起父辈们最值得传承的精神是什么时,秦佩英沉思片刻说道:“是‘信’与‘义’二字,我父亲在枪林弹雨中折返救人,是对战友的‘信’;朱炎晖将军身患重疾仍坚持指挥,是对国家的‘义’。这种精神,在今天同样重要。我常对年轻人说,战争年代的‘信义’是生死相托,和平年代的‘信义’就是诚信守诺、尽职尽责。”

连线的最后,秦佩英还说道,个人的力量或许微小,但当我们都把责任扛在肩上时,就能凝聚起改变世界的力量。这是父辈那代人用生命教会我们的道理。

这样的道理在坳头村也有着生动实践——一条发展生态旅游、高端农业、特色种养殖的多元绿色产业路,让坳头村一个依赖矿产的村庄,转型为如今产业多元、生态宜居的“绿富美”幸福家园。

“村里目前规划了700亩耕地,我们将过去的矿坑、废弃地都进行了整治,未来将大力发展种植业,带动村民增收。”坳头村村委会负责人说。

三级微治理体系激发活力,建设村史馆记录变迁,修建柏油路、篮球场、小游园、健身器材,改造闲置四合院为多功能便民空间,实现从“脏乱差”到“生态、文明、美丽”的转变。

今天,村中老人仍会向年轻一代讲述那段历史——1938年秋,中国军人如何在这里用血肉之躯阻击日军西进。

如今的灵乡镇坳头村,早已不是昔日炮火连天的战场。这片曾经被鲜血浸润的土地,在乡村振兴的春风中焕发出新的生机,而深植于村民血脉中的抗日精神,也以全新的方式在这片土地上延续。(记者 石教灯/统筹 黄醒尘/文)