清明节是中华民族扫墓敬祖、表达自己敦亲睦族的情感追求的全民节日。瞭望中华大地,从白山黑水到云贵高原,从黄土高坡到东南沿海,千山万岭一起点燃蜡烛香火,以古老的方式向祖宗致敬,向先人致哀。多少个世纪,多少代人,多少个清明节,炎黄子孙敬奉先祖、怀念故人,早已成为全民族的集体行动。清明祭祖拜宗是民风,是乡俗,是文化,更是孝心、道义和责任。

清明节的历史

我们的传统节日一般与自然节令联系在一起。清明节同样是自然时令衍生出来的节日,它虽然与提示农事节气中的清明紧密相连,具有时令与节日的双重意义,但“清明”两个字在人们生活中的影响大大超越了自然节令的分量,甚至很多人不知道清明是“二十四节气”之一。

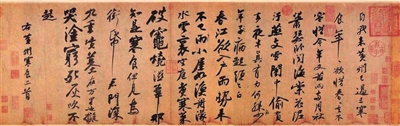

苏轼《寒食帖》

清明节究竟起源于哪个时代,如今已无从考证了。“清明”这个称谓,最早与“二十四节气”一起出现在《淮南子·天文训》中,其中解释曰:“春分后十五日,斗指乙,为清明。”古人根据斗转星移来观测天时,每到清明时节,北斗星的柄部正好指向“乙”位。古代大众知道这种风和日丽的日子应该进行户外活动,因此,在《淮南子》问世以前的若干个世纪,我们的祖先便有了他们的春游,也有了春天的墓祭活动。也就是说,在清明节和寒食节尚未形成的上古时代,老祖宗同样也举行春游、春祭。民俗学家认为,民间兴起去坟地哀悼的方式,最早是仿效王公贵族“祭墓”而来的,因为坟墓被认为是先辈的魂魄所寄。

到了汉代,儒家学说助长了人们的亲族意识和追宗理念,祭扫之风遂日益盛行。《汉书·严延年传》记载,严母从东海郡下邳老家赶到河南郡严延年的任所来看他,适逢他准备处决囚徒,大开杀戮。其母认为儿子做酷吏不会有好下场,临别时气愤地丢下一句:“去女东归,扫除墓地耳。”意思是她先回去,让人准备为儿子扫墓,这说明汉代更流行扫墓。严延年所生活的西汉后期,距孟子时代已经两百年。

民俗在先,“规范”在后。到唐代开元年间,玄宗诏定将寒食祭祖列入“五礼”。《旧唐书·玄宗纪》对此有明确记载:鉴于“寒食上墓,礼经无文,近代相沿,浸以成俗”,所以“士庶之家,宜许上墓,编入五礼,永为常式”。随后又规定寒食节衙门休假。玄宗的诏令将寒食节“上墓”制度化了,这一节俗更是普及天下。柳宗元《寄许京兆孟容书》描述寒食节祭扫盛况:“想田野道路,士女遍满,皂隶佣丐,皆得上父母丘墓。”柳宗元还说,他已四年没有归籍祭扫,时常担心放牧者毁坏了他家的祖坟及其树木,“每遇寒食,则北向长号,以首顿地”。柳宗元写此信时,唐玄宗的诏令颁布不过六七十年,寒食祭祖的观念已浸透到了人们的骨子里。

然而,清明节到唐朝也成为重要节日了,人们既过清明节,也过寒食节。白居易在《寒食野望吟》描绘过当时的情景:“乌啼鹊噪昏乔木,清明寒食谁家哭。”可见,古人习惯将两节并称,因为二者时间相连。直到宋朝,人们将两节合二为一,以清明节取代寒食节,并吸收寒食节的文化内涵,废除其陋习,每年不再像以往那样接连几十天吃冷食。但是,直到明清之际,寒食节才彻底退出历史舞台,消失在清明的雨幕之中。

北宋王禹偁《清明日独酌》中说“一年冷节是清明”,尽管隐喻了作者谪居的郁闷情绪,但说明清明节到此已经承继了寒食祭祖的风习,故无热烈气氛。南宋时期的清明,祭扫更是蔚然成风。“南北山头多墓田,清明祭扫各纷然。纸灰飞作白蝴蝶,泪血染成红杜鹃。”这是高翥在他《清明日对酒》一诗中的描绘:从南到北的山山岭岭都有墓地,到处都有人忙于上坟祭扫,到处都飘飞着焚烧过的纸灰,到处都有人为死去的亲人伤心落泪。

从寒食到清明

寒食节比清明节起源更早,但如前所述,它不是民间游春和春祭习俗的开端。民俗专家认为,寒食节禁火冷食可能源于上古时期的“改火”,即每年定期将使用了一年的火种熄灭,重燃新火以图吉利。在我隐约的记忆中,20世纪50年代还偶有乡邻在灶膛用草木灰储存火种,那时火柴还有些稀罕。远古祖先“改火”之隆重,不难想象。因此,今天人们普遍将介子推“割股奉君”的典故作为寒食节的起源,是不准确的。

传说介子推随晋国公子重耳一起流亡,在重耳饿极之时,介子推割下自己的股肉烹野菜给其啖之。后来重耳做了君主,就是晋文公,他准备重用介子推,介子推却隐居绵山不出。晋文公下令放火烧山,想把介子推逼出来,结果却把介子推和他母亲一起烧死了。晋文公感念忠臣,不但在绵山为介子推修祠立庙,还要在他死难之日忌火,以表其哀。

谁听了这个故事,都觉得不太靠谱。既然能够采集到野菜,为什么一定要剜自己的肉?古人写故事,往往极端化,故事一旦被推向极端就荒唐了。然而,由于历代统治者的需要,介子推的事迹不断得到渲染和推崇,赋予了寒食节的思想含义,生火温食的禁忌也越来越严厉。

太原一带是晋国故地,对其风俗想必执行得更严一些。到东汉时期,太原一郡每年纪念介子推还得全面禁火,“咸言神灵不乐举火”,有些老小不堪忍受而生病甚至丧命。周举就任并州刺史,认为冷食残害百姓,也非圣贤之意。他主张恢复熟食,还写了篇祭吊介子推的文章挂到其庙里,明确向陋习挑战。《后汉书·周举传》是将此事作为刺史的功德记录的,宋代洪迈在《容斋随笔》里也对此持肯定态度,但周举如此旗帜鲜明地抵制,也没能动摇寒食节,忌火的规矩又往后延续了至少十来个世纪,可见节俗的力量之坚韧。

古代的阳春三月,民俗节日比较频繁,除了寒食、清明,还有一个上巳节,源于上古的一种祭礼,时间在每年三月上旬的巳日,魏晋以后固定为三月初三。人们汇集到水边洗濯去垢,意在驱邪避恶,也叫祓禊,还兼有嬉游、采兰、饮酒等活动。唐宋时期进行节俗整合,清明节不但承载了寒食节的墓地祭礼习俗,而且融合了上巳节的文化内涵,上巳节从此消亡。

寒食节只是一个“二传手”,但它使“上墓”习俗从贵族到民间,从上古到今日,成为千家万户的肃穆仪式。

清明无客不思家

我们的传统节日,多半是古人根据自然节令变化形成的共同休息、相聚、庆典、祈祷的群体性活动。比如春节,是万户参与的辞旧迎新庆典,俗称“过年”。但是,如果将礼敬先祖的清明节与以“普天同庆”为主题的春节比较来看,清明节的文化内涵更深邃一些。俗语也说,清明大似年。

清人扫墓祭祖图

说到这里,我们就更加理解古诗文中所表达的清明思乡之情了。南宋诗人陆游在某年清明前夕奉诏来到临安,歌舞升平的都城浮华使他更添了几分忧思,唯有想到自己能够在清明之日骑马赶回距离不远的故里山阴,心中的落寞才消解一些。“素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家”,他在那首著名的《临安春雨初霁》中表达了当时的情思。明人高启身在南京任职,节逢清明却不能回籍,举目四望但见无尽的青山,对家乡的思念使他写下《清明呈馆中诸公》:“白下有山皆绕郭,清明无客不思家。”不难想象,即使是在交通极为不便的时代,古人面临这个祭祖的节日,依然是盼望回家。

瞭望中华大地,从白山黑水到云贵高原,从黄土高坡到东南沿海,千山万岭一起点燃蜡烛香火,以古老的方式向祖宗致敬,向先人致哀。多少个世纪,多少代人,多少个清明节,炎黄子孙敬奉先祖、怀念故人,早已成为全民族的集体行动。

新世纪初年,国家将清明节确定为法定假日,全民放假。各地除了政府和社会团体组织的公祭活动,最为普遍的是无以计数的百姓家祭。祭祖拜宗是民风,是乡俗,是文化,更是孝心、道义和责任。

清明扫墓祭祖,寄托悠悠哀思,叩谢前辈之恩,强调感恩行孝,注重的是中华民族传统美德的教化,让活着的子孙接受一次心灵的洗礼,更好地孝敬尚在的长者。年复一年的清明,一代代华夏子孙借助肃穆的祭祖仪式,赓续民族精神血脉。我们历史文化中提倡的“慎终追远”,通过几千年不间断地传承践行,早已成为全民族共同遵守的传统道德和民族伦理。

叶落归根与寻根问祖

因为年年必须举行的坟前家祭,因为后世对于前人墓地守护的需要,历代不知上演过多少幕“魂归故里”的故事。如古代士人做官在千里之外,很多人未等告老还乡就客死异地,但无论多么遥远,后人都要将逝者运回故里,即使一时没有条件,若干年后其子孙还要将其棺材或遗骨运回,或人抬马驮,或借水就船,不惜辗转几千里,也要实现“叶落归根”。古代的“高速公路”也不过相当于今天的马车土路,想想古人运送逝去亲人的跋山涉水,想想他们为此而经历的种种艰辛,让人感叹的是生命的悲壮。

目前我国可以确认的有关丧葬文化的最早考古发现,是广东省英德市青塘遗址的人工安葬,距今一万多年。在河南新郑的裴李岗、舞阳贾湖和甘肃秦安的大地湾等遗址,都发现有专设的土葬墓地,还出土了骨笛、骨规形器等随葬物。这些距今8000年以上的墓葬遗址,专家分析可能包括“族葬”。再往后,西安半坡遗址和湖北天门石家河遗址等地,都出土过用于安葬亡童的瓮缸,这些文化遗址都属于新石器时代晚期的。证明我们的史前先祖很早就有了明确的生死观念,有了强烈的祖先崇拜意识,我们的民族很早就步入了重视丧葬的文明历程。

后来,墓祭民俗的兴起,不但改变了早期民间“墓而不坟”的丧葬模式,而且形成了贯穿几千年的祭祖节日,催生了整个民族珍视亲情和敬重祖先的文化传统。

无论是旧俗土葬,还是火化后安葬,都是让亡人以另一种形式继续存在于他们生活过的世间。这是死者的愿望,也是生者的需要,因为生者还要面对地下的亲人亡灵表达情感,寄托哀思。

没有哪个民族像华夏民族这样敬重先祖——隆重、虔诚、执着。并且,我们这种敬祖情感不属于迷信,具有道义上的真实,以无坚不摧的力量穿透了几千年。

因此,无论丧葬文化发生怎样的变化,都不会动摇我们的民族清明节礼敬先祖,强化亲情人伦的仪式。从乡间家族祖茔,到城市现代公墓;从墓前燃烛焚香,到献上鲜花默哀,我们的祭祖礼仪正在随着丧葬方式的变革发生变化,也在不断地改革陋俗,人们也能够以越来越开放的心态适应种种变化。

理性祭祀,文明祭祀,是必然的时代潮流。

不妨游衍莫忘归

清明,顾名思义就是风光清新明丽的时日,万物吐新,大地生机勃勃,到处呈现出春和景明的气象,所以又称三月节、踏青节,人们在这个节令可以亲近自然,放飞心情。

今人郊游踏青,古人游春插柳。“寒食东风御柳斜”是唐朝诗人韩翃的名句;“清明时节出郊原,寂寂山城柳映门”是宋人杨徽之的作品,写的是家家户户将柳枝插于门楣的景象。古时的人们甚至在轿顶绑上杨柳,四垂遮蔽,追求装饰效果。

古人在清明时节放风筝、荡秋千,以及登高、拔河、蹴鞠、斗鸡等丰富多彩的户外活动,早先也非节日本身的“标配”内容,而是阳春气息诱发人们进行的娱乐行为。宋人吴惟信描绘“梨花风起正清明,游子寻春半出城”;程颢说“况是清明好天气,不妨游衍莫忘归”。清人所著《帝京岁时纪胜》记载:“清明扫墓,倾城男女,纷出四郊,提酌挈盒,轮毂相望。各携纸鸢线轴,祭扫毕,即于坟前施放较胜。”原来,古人祭扫之后就在墓地放起风筝,还比试看谁的风筝飘得更高、更远。古人享受春光的这种场景,今天想来仍很生动,仍能感受到他们的惬意。

可以说,清明是孕育诗歌和散文的时节,是我们所有节日中气候最好的时节,这种独特的时令优势,使传统节日与文学联系得更为紧密,使文学中的节令洋溢着春天的气息,也为清明节增添了另一道灿亮的文化色彩。唐宋时期的著名诗人、词人几乎都写过清明,很多诗篇都没有回避对春色的直接描写,甚至是深情抒怀。这些作品证明,古人在敬祖之际也曾经被春光深深感染,哀伤并不是清明的唯一色调。这笔清明文学遗产,是艺术创作规律和宜人时节共同催生的。

“百善孝为先”,我们的民族选择在最美好的季节举行祭祖活动,在漫长的历史中演变成清明节的主题,体现的正是炎黄子孙敬重祖宗先民,重视民族精神传承的文化心理。 (《光明日报》 任蒙/文)